|

|||||||||||||||

|

Papst Pius IX. |

|||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

Eine päpstliche Einladung |

|

|

“In diesem Concil ist dafür zu sorgen, dass nach Ausmerzung der Laster und Irrtümer unsere erhabene Religion auf der ganzen Erde wieder auflebe und sich ausbreite und herrsche.” Rom, 4. Juli 1868. [Ladung zum Concil.] Das apostolische Schreiben Pius IX., mit welchem das im Vatican abzuhaltende und im Jahre 1869 zu eröffnende ökumenische Concil einberufen wird, liegt dem Wortlaute nach vor. Folgendes ist ein Auszug daraus: |

|

Begleitumstände |

|

Anders als bei früheren Konzilen nannte die Einladung kein Thema. Man vermutete, dass vor allem die Sätze des “Syllabus Errorum” zementiert werden sollten, etwa der Kampf gegen den Liberalismus sowie die Ablehnung von Zivilehe und Scheidung. Gerade hatte Pius IX. die österreichische Verfassung für “immerdar ungültig” erklärt. Das führte zu heftigen Auseinandersetzungen: |

|

Wien, 25. Juni 1868. [Eine päpstliche Ansprache.] Der "Volksfreund" publiziert heute in deutscher Übersetzung die von Pius IX. am 22. Juni gehaltene Ansprache ("Allocution"). Sie lautet danach: Wien, 1. Juli 1868. [Gegen die päpstliche Allocution.] Der Gemeinderat der Stadt Wien erklärt zur Ansprache des Papstes u.a. folgendes: |

|

Daneben gab es weitere Aspekte, die für die politische Entwicklung entscheidend werden sollten: |

|

Paris, 10. August 1868. [Die Rede Napoleons.] "Nichts bedroht heute den Frieden Europas!" hat der Kaiser in Troyes den Bewohnern der Champagne zugerufen, aber mit dem Stoßseufzer geschlossen: "Gott schütze Frankreich!" Beide Phrasen lassen sich sehr wohl mit einander reimen; da der Kaiser aber das Privilegium der Sibylle hat, stets zweideutig zu erscheinen, so wird auch heute wieder jener erste Satz zu Friedensliedern benutzt, dieser letzte Seufzer hingegen als Kriegsandeutung ausgelegt. Paris, 9. September 1868. [Die Franzosen zum Abzug aufgefordert.] Dem Journal des Débats wird aus Florenz geschrieben: "Wie bereits mitgeteilt, verlangt die italienische Regierung von Frankreich die Räumung Roms. Nach den Bestimmungen des Vertrages von 1864 ist Italien ganz in seinem Rechte, darauf zu bestehen. Frankreich selber hat die päpstliche Schuld geregelt und in Italien herrscht Ordnung, so dass Rom sich nicht für bedroht ausgeben kann. Herr Nigra hat Weisung erhalten, darauf zu dringen, dass nun auch Frankreich seinerseits durch Zurückziehung seiner Truppen die Vertragsbedingungen erfüllt." Paris, 20. September 1868, abends. [Die Nachrichten der Abendzeitungen aus Spanien] sind größtenteils unsicher und beruhen auf Gerüchten. Die France und die Opinion nationale erwähnen das Gerücht, die Königin Isabella wolle abdanken. Dem Gaulois zufolge wären an mehreren Punkten des Königreichs revolutionäre Bewegungen ausgebrochen, welche indessen aus Mangel an einheitlicher Leitung im Keim erstickt worden seien. In Madrid und den Provinzen soll große Aufregung herrschen. Der Figaro hält die Bewegung für sehr ernst, da sich dieses Mal alle Parteien gegen die Königin verbunden hätten. Der Temps will wissen, dass eine große Anzahl spanischer Flüchtlinge Paris verlassen habe. Die Agence Havas meldet aus Madrid vom heutigen Tag: Die Königin ist von San Sebastian nach der Hauptstadt zurückgekehrt. Eine Begegnung mit dem Kaiser Napoleon hat nicht stattgefunden. Madrid ist in Belagerungszustand erklärt, die Stadt ist ruhig. Das Gerücht, die verbannten Generäle hätten die Canarischen Inseln verlassen, soll sich bestätigen. Madrid, 29. September 1868. [Der Sieg der Revolution.] Der entscheidende Zusammenstoß zwischen dem Befehlshaber der königlichen Truppen und den Insurgenten ist, wie nach den Bewegungen der beiden Armeen vorherzusehen war, in der Gegend von Cordoba erfolgt. Novaliches ist geschlagen. In Madrid hat eine Erhebung stattgefunden ohne Blutvergießen. Truppen und Volk fraternisieren mit einander. Die Dynastie ist gestürzt und eine neue Regierungsform soll eingeführt werden. Eine aus allgemeinen Wahlen hervorgehende constituierende Versammlung soll über die fernere Gestaltung der Dinge zu entscheiden haben. Einstweilen ist eine provisorische Regierungsjunta eingesetzt worden, welche aus vier Progressisten, vier Liberalen und vier Demokraten besteht. |

|

Unfehlbarkeit: Diskussion (1) |

||

|

Mitten in die Nachrichten von der Revolution in Spanien fiel die Mitteilung, worum es auf dem Konzil im Vatikan gehen würde: |

||

|

Paris, 24. September 1868. [Die Unfehlbarkeit des Papstes als Glaubensartikel.] Das Journal des Débats veröffentlicht heute einen langen Artikel über einen bevorstehenden Kampf, der nächstes Jahr im großen Concil in Rom ausgefochten werden solle. Die Partei, welche jetzt in der katholischen Kirche herrsche und darin seit langer Zeit jeden intelligenten Widerstand unterdrücke, verfolge mit eben so vielem Erfolge als Beharrlichkeit das Ziel einer vollständigen Concentration und Unification. Niemals habe das Prinzip der absoluten Einheit mit einem erstickenderen Gewicht auf der Kirche und auf den Gewissen gelastet, als jetzt. Und die Krönung dieses Gebäudes werde auf dem nächsten Concil die Proclamation des Dogmas von der päpstlichen Infallibilität sein. |

|

Doch erst im folgenden Jahr begann eine intensive Diskussion darüber, was dieses Dogma für die Kirche und die Staaten bedeuten würde: |

|

Berlin, 29. März 1869. [Die Vorstellung von der Unfehlbarkeit des Papstes (I.)] Betrachten wir einmal, wie überhaupt die merkwürdige Vorstellung von der Untrüglichkeit des römischen Bischofs entstanden ist. Berlin, 3. April 1869. [Die Vorstellung von der Unfehlbarkeit des Papstes (II.)] Wir fahren mit unserer Betrachtung fort, wie die merkwürdige Vorstellung von der Untrüglichkeit des römischen Papstes entstehen konnte. Turin, 18. April 1869. [Das Concil.] Die Gazetta di Torino schreibt heute: "In Rom dauert die große jesuitische Vorbereitungsarbeit zum Concil fort. Man fertigt Listen der guten, der zweifelhaften und der schlechten Bischöfe an, und man trifft Maßnahmen, die zweiten zu gewinnen und die letzteren auszuschalten. Wenn diese Arbeit beendet sein wird, wenn man die Sicherheit erlangt hat, die noch fehlt, kann man den Zusammentritt des Concils für sicher halten." Worms. 31. Mai 1869. [Die Protestanten-Erklärung.] Der Wortlaut der Erklärung, welche der deutschen Protestantenversammlung in Worms vorliegt, ist folgender: München, 14. Juni 1869. [Das Concil in Rom.] Wie der "Augsb. Postz." von hier mitgeteilt wird, sollen von Seiten des Ministeriums an die theologischen und juristischen Facultäten des Landes sechs Fragen ergangen sein, welche sich auf das bevorstehende Concil beziehen. Darunter soll sich auch eine über die Infallibilität des Papstes befinden. Rom, 19. Juni 1869. [Eine neue Ansprache des Papstes.] Pius IX. hat am 17. Juni, dem Jahrestage seiner Krönung, u.a. folgendes geäußert: "Die Welt ist in zwei Gesellschaften getrennt; die eine ist zahlreich und mächtig, unruhig und aufgewühlt, die andere ist weniger zahlreich, aber ruhig und gläubig. So sehen wir auf der einen Seite die Revolution, welche den Socialismus im Schlepptaue hat, der die Religion, die Moral und Gott selbst verleugnet, und auf der anderen Seite die wahren Gläubigen, welche ruhig und fest in ihrem Glauben warten, bis die guten Principien ihre heilsame Herrschaft wieder erlangen und die Absichten Gottes in Erfüllung gehen. Paris, 20. Juni 1869. [Die französischen Bischöfe und das Concil.] Es mehren sich die Anzeichen, dass wenigstens ein Teil des französischen Episcopats nicht gewillt sei, sich auf dem Concil zu der Rolle eines bloßen Acclamators für die Vorschläge der Curie herzugeben. In zwei Artikeln des Francais (vom 18. und 19. März) hat Dupanloup sich bereits entschieden gegen die Tendenzen verwahrt, welche in jenen berüchtigten Artikeln der Civiltà cattolica laut geworden sind. Rom, 23. Juni 1869. [Das Römische Concil und die Staaten.] Der Spott eines gebildeten Zeitalters kann sich mit seiner ganzen Schärfe gegen das Vorhaben der Jesuiten richten; dieses gebildete Zeitalter kann mit der festesten Zuversicht der Jesuitenpartei versichern, dass sie Unmögliches anstrebt, dass es der Vernunft, dass es den christlichen Grundsätzen selbst widerspreche, dass ihre Concil-Beschlüsse in den Wind geredet sein werden; alles dies wird die Jesuiten nicht abhalten, auszuführen, was heute in tiefster Geheimhaltung in Rom ausgearbeitet wird. Rom, 2. Juli 1869 [Was will das römische Concil?] Wir haben bereits gezeigt, dass die europäischen Staaten einen großen Fehler begehen würden, wollten sie das bevorstehende Concil auf die leichte Achsel nehmen. Erinnern wir an einige Sätze der Encyclica und des Syllabus. Es sei fluchwürdig, sagt die Encyclica, dass in einem wohlgeordneten Staate ein Jeder Gewissensfreiheit und die Freiheit, seine Gedanken durch Wort und Schrift zu äußern, haben solle. Die Autorität des apostolischen Stuhles, sagt sie ferner, sei auch in weltlichen Dingen der staatlichen Autorität nicht untergeordnet. Gehorsam sei auch solchen Decreten des Römischen Stuhles zu leisten, welche die Glaubens- und Sittenlehren nicht berühren. Der Syllabus verdammt es als Irrtum, dass jeder Mensch zu der Religion sich bekennen dürfe, welche er für wahr hält, und dass der Protestantismus eine verschiedene Form derselben wahren christlichen Religion sei. Im bürgerlichen Rechtsstreit, wie im Criminal-Vergehen, ist der Clerus unter geistliche Gerichtsbarkeit zu stellen. Der Staat darf die Kirche nicht aus der Leitung der öffentlichen Schulen ausschließen. Die Civilehe ist keine wahre Ehe. Es ist ein fluchwürdiger Irrtum, dass in gewissen katholischen Ländern den Einwanderern die öffentliche Ausübung ihres Cultus gesetzlich garantiert wird. Rom, 4. Juli 1869. [Die Staaten gegenüber dem römischen Concil.] Die Jesuitenpartei weiß, was sie will. Sie wird von Männern geleitet, die wohlorientiert sind über Personen und Zustände, die Meister sind in der Behandlung der Geister und Stimmungen. Zum ersten Mal in der christlichen Geschichte ist die Berufung eines ökumenischen Concils lediglich durch den Römischen Stuhl und ohne vorherige Beratung mit den katholischen Staaten gewagt worden, obgleich noch niemals in der Vergangenheit ein Concil abgehalten wurde, wo nicht die weltlichen Fürsten über Umstände und Verlauf des Concils sehr ernsthaft mitverfügt hätten. Rom, 6. Juli 1869. [Das Concil.] Trotz der Geheimhaltung durch die Jesuitenpartei wird allmählich einiges über den geplanten Ablauf des Concils bekannt. Die Beratungen werden in den Congregationen stattfinden, deren jeder ein vom Papst ernannter Cardinal vorsitzt. Ihr Ergebnis wird dann in den Sessionen als kanonisches Recht proclamiert werden. Die Jesuiten haben wiederholt erklärt, sie wollen kein geistliches Parlament, sondern eine Versammlung, welche die Propositionen durch Acclamation billigt; und diese eigentümliche Form, welche die Furcht vor sich erhebenden Controversen schlecht verhüllt, lässt keine Discussion zu. |

|

Intermezzo: |

|

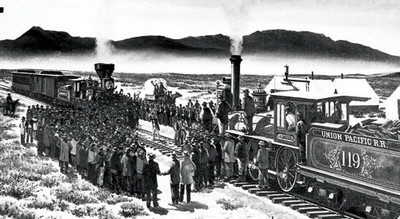

Newyork, 12. Mai 1869. [Die Pacific-Eisenbahn.] Es ist gewiss eine der gewaltigsten Errungenschaften unserer Zeit, dass man jetzt das Festland von Nordamerika in seiner größten Breite auf der Eisenbahn bereisen kann. Ein ununterbrochener Schienenweg führt von dem Hafen Halifax in Neuschottland bis zu dem Hafen San Francisco in Californien, mithin vom äußersten Osten bis zum äußersten Westen der von civilisierten Menschen bewohnten Strecke des nordamerikanischen Continents. Die letzte Schiene des westlichen Zweiges oder des Central Pacific Railway wurde am 8. Mai, die letzte Schiene des östlichen Zweiges oder des Union Pacific Railway am 10. Mai gelegt. An diesem Tage um 12 Uhr mittags – der Telegraph berichtete die feierlichen Hammerschläge der Vollendung und Einweihung nach allen Städten Amerikas – wurde die Verbindung der beiden Bahnzweige an Promontory Point nördlich von der großen Salzseestadt in Utah hergestellt.

Port-Said. 23. Juni 1869. [Die Einweihung des Suezcanals] findet, wie heute mitgeteilt wird, am 17. November statt. Die Handels- und Staatsschiffe, welche die Gäste hinführen, sind von jedem Zoll befreit und müssen spätestens am 16. November in Port-Said eintreffen. Sie werden am 17. den Canal von Port-Said bis zum Timsah-See befahren, am 18. vor Jamail weilen, wo der Vicekönig ein Fest geben wird, und am 19. die Bitteren Seen passieren, um am selbigen Tag in das Rote Meer einzufahren. Wien, 25. Juni 1869. [Eine Neuerung im Postwesen.] In Österreich wird demnächst im Postwesen eine neue Einrichtung: die Verwendung von Postkarten, ins Leben treten, von der man sich dort große und wohltätige Wirkungen verspricht. Kurze Mitteilungen werden fortan auf jede Entfernung innerhalb der Grenzen der Monarchie um zwei Neukreuzer befördert werden. Die Postverwaltung wird kleine Briefkarten, etwa doppelt so groß wie eine gewöhnlich Visitenkarte, die "Postkarten" ausgeben. Diese bestehen aus steifem Papier und sind in der Mitte gefaltet; auf der Außenseite ist der Zweikreuzer-Stempel und die Worte: An N.N. in N. gedruckt. Natürlich wird man sich der Postkarte nur zu solchen Mitteilungen bedienen, welche der Geheimhaltung nicht bedürfen. Karlsruhe, 3. Juli 1869. [Die Fische im Rhein] zeigen in den letzten Jahren eine merkliche Abnahme. Mit Rücksicht darauf, dass eine wirksame Abhilfe nur geschehen kann, wenn sämtliche Rheinuferstaaten gemeinsame Maßregeln zum Schutz der Fische treffen, hat die Regierung Badens den Regierungen Preußens, den Niederlanden, Hessen, Frankreich und Bayern den Entwurf zu einer Übereinkunft für die Fischerei im Rheine, seinen Zuflüssen und Abflüssen bis in das offene Meer vorgelegt. Berlin, 7. Juli 1869. [Die Berliner Volkszählung (I.)] Über die Berliner Volkszählung vom 3. December 1867 liegt jetzt ein Bericht der städtischen Volkszählungs-Commission vor. Demnach lebten in Berlin zum Zeitpunkt der Zählung 686.218 Einwohner, davon 50,2% männlichen und 49,8% weiblichen Geschlechtes. Von diesen waren 535.730 oder 78,07% dauernd ansässig, im Gegensatz zur sog. flottierenden Bevölkerung von 150.488 Einwohnern oder 21,93%. Berlin, 8. Juli 1869. [Die Berliner Volkszählung (II).] Betrachten wir noch einige statistische Angaben über die Religions-Verhältnisse in Berlin. Die hiesige Bevölkerung besteht zu 90% aus Evangelischen, zu 5,84% aus Katholiken, zu 3,94% aus Israeliten, zu 0,15% aus Dissidenten. Den Evangelischen sind 4 Herrenhuter, 74 Irvingianer und 157 Mennoniten zugezählt worden, den Dissidenten 92 Baptisten. Rom, 14. Juli 1869. [Bevölkerungsstatistik.] In diesen Tagen hat man die Bevölkerung Roms wieder gezählt. Ihre Zahl beläuft sich nach der Mitteilung der Pfarrgeistlichen auf 220.532 Einwohner, darunter 4682 Juden. Die Zahl der Priester, Mönche und Nonnen gibt man in diesem Jahre auf 7480 an. Berlin, 22. Juli 1869. [Wie wohnen die Berliner?] Dies ist, wie die Berliner Volkszählung gezeigt hat, ein trauriges Kapitel. Der berühmte Staatsmann Disraeli hat einmal gesagt: man könne zu gut essen, zu viel trinken, aber niemals zu gut wohnen. Was das Wohnen betrifft, ist der Berliner unendlich genügsam. Berlin, 24. Juli 1869. [Berliner Wohnverhältnisse – II.] Waren 1864 nur 24.082 Wohnungen oder 18,8 Procent mit Wasserleitung versehen, so sind dies nach der Zählung von 1867: 49.439 Wohnungen oder 32,4 Procent, also eine enorme Steigerung um 105 Procent. Allerdings entbehren noch immer 12 Procent von der Gesamtzahl der Wohnungen (18.534) sogar der Küche. Dieses leider sehr traurige Bild der Berliner Wohnungs-Verhältnisse gibt sehr viel zu denken. Berlin, 7. August 1869. [Social-demokratische Agitation.] Das Programm für den social-demokratischen Arbeiter-Congreß in Eisenach enthält unter anderem Folgendes: "Die social-demokratische Partei Deutschlands betrachtet sich, soweit es die Vereinsgesetze gestatten, als Zweig der internationalen Arbeiter-Association, deren Bestrebungen sie sich anschließt. Als die nächsten Forderungen in der social-demokratischen Agitation sind geltend zu machen: Berlin, 15. August 1869. [Heinrich Heine.] Fast dreizehn Jahre sind verflossen, seit Heine von seinem langen Leiden durch den Tod erlöst wurde. Selbst das tragische Schicksal des Dichters hat seine Gegner in Deutschland nicht milder zu stimmen vermocht, mit dem Ergebnis, dass er in seinem Vaterlande von mancher neueren Berühmtheit in den Schatten gestellt wird, obgleich im Vergleich zu ihm sie alle nur zwergenhafte Epigonen sind. Paris, 20. August 1869. [Zum wahnsinnig werden.] Ein Mann hatte jüngst den Pfeiler einer Pariser Brücke erklettert, um sich in die Seine zu stürzen, als er gewaltsam von einem Vorübergehenden zurückgezogen und nach dem Grunde des beabsichtigen Selbstmordes befragt wurde. Eine unglückliche Heirat, antwortete er. Aha, fiel jener ein, ich verstehe, Untreue … Nicht doch, entgegnete der Gerettete, sie war mir nur zu treu. Aber hören Sie, was ich Ihnen mitteilen will, und sagen Sie, ob man es im Kopfe haben und noch länger leben kann. Ich habe eine Witwe geheiratet, die eine Tochter von 18 Jahren mit in die Ehe brachte. Diese gefiel meinem Vater, der als Witwer bei mir lebte; er nahm sie zur Gattin, und so wurde mein Vater mein Schwiegersohn und meine Stief- und Schwiegertochter wurde meine Mutter. Aber es sollte noch schlimmer kommen! Als meine Frau mir einen Knaben schenkte, da war mein Sohn der Schwager meines Vaters und zugleich als Bruder meiner Stiefmutter mein Onkel. Diese Stiefmutter, welche zugleich als Schwester meines Onkels meine Schwägerin war, schenkte ihrem Manne einen Sohn, der gleichzeitig nicht nur mein Bruder, sondern auch mein Enkel war. Meine Frau war meine Schwiegermutter und meine Großmutter, denn die Frau meines Vaters war ihre Tochter; ich war der Mann meiner Frau und meiner Großmutter, also auch mein Enkel: und da der Mann der Schwiegermutter einer Person der Schwiegervater dieser Person ist, so ergibt es sich, dass ich auch mein eigener Schwiegervater bin. Außerdem aber … Genug, genug, rief der entsetzte Zuhörer aus, dabei muss man allerdings verrückt werden! Und damit schwang er sich auf den Brückenpfeiler, von dem er den andern herabgezogen hatte, und stürzte sich selber in die Flut. Berlin, 22. August 1869. [Prostitution.] Nach amtlicher Mitteilung zählt Berlin gegenwärtig 24.500 der Prostitution verfallene Frauenzimmer – mehr als im gesamten Textilgewerbe tätig sind. Berlin, 21. September 1869. [Universitäten.] Während des jüngsten Winterhalbjahres zählten die 9 preußischen Universitäten 790 Lehrer (davon 408 ordentliche Professoren) und 7406 immatrikulierte Studenten, davon die meisten in Berlin (2258), gefolgt von Breslau (880), Bonn (875) und Halle mit 838 Studenten. Berlin, 12. November 1869. [Die Hörigkeit der Frau.] Unter diesem Titel ist soeben bei F. Berggold das neueste Werk von John Stuart Mill erschienen ("The Subjection of Women"). Hierin versucht Mill zu begründen, dass das Princip, wonach die jetzigen Beziehungen zwischen den beiden Geschlechtern geregelt werden – nämlich die gesetzliche Unterordnung des einen Geschlechtes unter das andere – an und für sich ein Unrecht und eines der wesentlichsten Hindernisse für eine höhere Vervollkommnung der Menschheit sei. Die interessante Begründung dieser Ansicht geht von philosophischem Standpunkte und echter Humanität aus, und wenn auch erst die Zukunft entscheiden kann, was an diesen neuen Ideen lebensfähig ist, so wäre es doch Beschränktheit und Hochmut, sie absolut verwerfen zu wollen, nur weil sie neu sind. Auch uns dünkt es, als ob wir am Anfang großer socialer Veränderungen stehen. Solche vollziehen sich langsam; und Keiner, der den Keim hat pflanzen sehen, erlebt die Volljährigkeit des Baumes. |

|

Unfehlbarkeit: Diskussion (2) |

|

Wien, 10. August 1869. [Zur Klosterfrage.] Auf der Volksversammlung zur Klosterfrage, zu welcher sich gestern abend 5000 Menschen eingefunden hatten, fand die Rede des Ludwig Eckhardt besonderen Beifall. Er sagte: Berlin, 17. September 1869. [Der Papst und das Concil, von Janus. I.] Diese kraftvolle, jüngst erschienene Schrift ist die erweiterte Neubearbeitung einer Reihe von Artikeln aus der "Augsb. Allg. Ztg.". Sie zeigt in aller Deutlichkeit, dass die Lehre von der päpstlichen Unfehlbarkeit zwar den Glauben lästert und den gesunden Menschenverstand verspottet, aber aus Sicht der päpstlichen Machtpolitik ebenso logisch und konsequent, wie für den inneren Frieden der Staaten gefährlich ist. Dafür reicht schon der Anspruch der Kirche, dass ihr zur Durchführung ihrer Gebote außer der moralischen noch immer die physische ebenso wie die politische Gewalt zukomme. Schon jetzt steht fest, dass von den Sätzen des unseligen Syllabus auch die Lieblingstheorie der Päpste, wonach die Fürsten und Obrigkeiten bei Strafe des Bannes der Kirchengewalt zur Vollstreckung ihrer Urteile den Arm leihen müssen, dem Concil zur Annahme unterbreitet wird. Folgerichtig wäre dann auch, meinen die Janus-Verfasser, die Inquisition nicht nur als in früheren Zeiten gerechtfertigt zu betrachten, sondern bei dem großen Unglauben der heutigen Zeit sogar erneut einzuführen. In der Tat hat kürzlich die Civiltà cattolica die Inquisition ein "erhabenes Beispiel socialer Vollkommenheit" genannt (un sublime spectacolo della perfezione sociale). Und dass in jüngster Zeit rasch hintereinander mehrere der übelsten Schlächter und Mordbrenner der spanischen Inquisition selig gesprochen wurden, ist ebenso abstoßend wie für den römischen Geist kennzeichnend. Berlin, 18. September 1869. [Papst und Concil. II.] Betrachten wir weiterhin die Pläne des Concils, die Sätze des Syllabus in positive Kirchengesetze umzuwandeln. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass der Syllabus fast alles ablehnt, was heut allgemein als Grundlage eines friedlichen Zusammenlebens in der modernen Gesellschaft anerkannt wird. So verurteilt er (Satz 77-79) die Anschauung von der Freiheit des Gewissens und des religiösen Bekenntnisses. Die Freiheit des Gottesdienstes erzeugt nach dem Syllabus Sittenlosigkeit und die Pest des Indifferentismus. Ob daraus die Pflicht der protestantischen Staaten abzuleiten ist, den Katholiken die freie Glaubensausübung zu untersagen, vergisst der Syllabus allerdings mitzuteilen. Paris, 22. September 1869. [Pater Hyacinth.] Der bekannte Pater Hyacinth, als Prediger in Notre Dame der beliebteste Priester von Paris, hat einen Brief nach Rom gesandt, der das größte Aufsehen machen wird. Darin heißt es: Berlin, 23. September 1869. [Der bischöfliche Hirtenbrief aus Fulda.] Aus dem Brief der deutschen Bischöfe vom 6. September hat man versucht zu entziffern, wie sich dieselben denn zum Concil stellen. Man kann aber nur feststellen, dass sie jede klare Antwort sorgsam vermieden haben. Sie behaupten, das Concil werde "nie und nimmer eine neue Lehre verkünden". Leider haben wir von diesen Bischöfen keinen Widerspruch gegen das 1854 verkündete Dogma von der unbefleckten Empfängnis Mariä vernommen. Dabei lässt sich in der Bibel nicht der leiseste Hinweis dafür finden, dass nicht nur Maria den Jesus, sondern bereits die Mutter Mariä diese ihre Tochter unbefleckt empfangen habe. Wenn also die deutschen Bischöfe selbst von dieser absolut unbiblischen Lehre anzunehmen bereit waren, sie sei von alters her der fromme Glaube aller Christen gewesen – was werden wohl diese Bischöfe sich nicht als uralten Christenglauben aufschwatzen lassen? Berlin, 18. November 1869. [Katholische Geldgier.] Die "Elb. Z." erhebt Klage über die finanzielle Begünstigung der Katholiken in Preußen. Sie schreibt: München, 18. November 1869. [Gutachten zum Concil.] Die "A. A. Z." beginnt mit der Veröffentlichung des Gutachtens, welches die hiesige theologische Facultät zu den rechtlichen Folgen einer erklärten Unfehlbarkeit erstellt hat. Es zeigt auf, dass dadurch das gesamte bisherige Verhältnis von Staat und Kirche principiell umgestaltet und in Frage gestellt würde. Wien, 22. November 1869. [Das Vermögen der katholischen Kirche] in Österreich ist unter dem Schutze des Concordates von 1845 bis 1865 von 186 auf 230 Millionen Gulden gestiegen, was einer Vermehrung um mehr als 23 Procent entspricht. Das Vermögen sämtlicher übrigen nicht katholischen christlichen Gemeinschaften belief sich dagegen im Jahre 1864 nur auf 12 Millionen Gulden. Berlin, 30. November 1869. [Religiöses Elend.] Am vergangenen Donnerstag sprang eine junge Dame unweit des zoologischen Gartens in den Canal, um ihrem Leben ein Ende zu machen; die Krinoline hielt sie aber so lange über Wasser, dass es gelang, sie wieder lebend dem kalten Elemente zu entreißen. Dieselbe ist katholischer Confession und seit einigen Jahren die Braut eines protestantischen studiosus iuris. Letzterer hatte seine Braut überredet, abwechselnd den Gottesdienst in der katholischen und in der evangelischen Kirche zu hören, schließlich auch das heilige Abendmahl in der evangelischen Kirche zu nehmen. Als ihr katholischer Beichtvater davon erfuhr, verweigerte er ihr die Absolution; durch das evangelische Abendmahl sei sie aus der katholischen Gemeinschaft ausgeschlossen; erst wenn sie das Verhältnis zu ihrem Bräutigam gelöst hätte, wolle er sie durch Bußen wieder zur alleinseligmachenden Kirche zurückführen. In ihrer Verzweiflung tat die junge Frau den oben berichteten Schritt. Was wohl Christus zu solchen Priestern sagen würde, die Milde und Nächstenliebe stets im Munde führen, jedoch in ihrem Handeln nur Kälte und Unerbittlichkeit zeigen? Rom, 1. December 1869. [Das Latein der Bischöfe.] Bisher sind gerade die Länder, deren Bedeutung in der Kirche am geringsten ist, wie Albanien, Palästina, Armenien, Mesopotamien, Anatolien, Curdistan, Cappadocien, Cilicien, Chaldäa etc. unter den eingetroffenen Prälaten am Besten vertreten. Mit dem Latein dieser Bischöfe ist es fast ausnahmslos schlecht bestellt. Es reicht kaum zu einem Privatgespräch, geschweige denn zu einer Disputation. Wie die Discussionen verlaufen werden, kann man sich vorstellen: das Feld wird denen bleiben, die es verstehen, in dieser Sprache sich einigermaßen auszusprechen. Und die anderen? Nun, sie werden zustimmen, ohne sich an der Debatte zu beteiligen. Weiter im nächsten Kapitel: |